Традиционно за Японией сохраняется бренд, признание как мирового рыболовного лидера.

И это соответствовало действительности на протяжении многих лет второй половины прошлого века, что обусловлено рядом как географических, исторических факторов, так и агрессивной, в хорошем смысле, рыболовной политикой, осуществляемой в то время правительством Японии совместно с рыбопромышленниками.ВЯЧЕСЛАВ ЗИЛАНОВ

Тирционно за Японией сохраняется бренд, признание как мирового рыболовного лидера. И это соответстврадиовало действительности на протяжении многих лет второй половины прошлого века, что обусловлено рядом как географических, исторических факторов, так и агрессивной, в хорошем смысле, рыболовной политикой, осуществляемой в то время правительством Японии совместно с рыбопромышленниками.

Сама же Япония расположена на 6800 островах площадью 378 кв. км, причем 99% её приходится на четыре крупных острова: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю. Обладает морским побережьем длиной около 30,0 тыс. км, что обусловило площадь её 200-мильной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) как одну из самых значительных, шестой по величине в мире — 4,5 млн кв. км.

Всё это создаёт благоприятные условия для развития морского рыболовства Японией, которые позволили ей длительный период прошлого века быть мировым лидером по этому направлению.

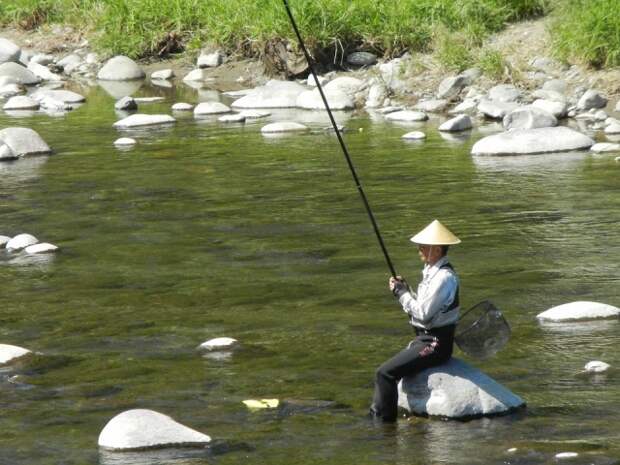

Да и традиция, культура потребления рыбы, ракообразных, моллюсков, водорослей населением страны, наличие соответствующего промыслового флота (около 230 тыс. единиц разного класса), квалифицированных рыбаков, шкиперов-капитанов (до 120 тысяч человек), управленцев — менеджеров рыбной отрасли, влиятельных ассоциаций, объединений рыбаков закладывали основу мирового рыболовного лидерства.Потребление рыбы и морепродуктов населением Японии достигло своего пика в 60-е годы прошлого века и составляло до 80−100 кг/чел/год, что обеспечивало до 40% потребления белков животного происхождения. Этому способствовала и активная рыболовная политика Японии во второй половине XX века по освоению новых районов и объектов промысла. Едва оправившись после капитуляции и имея ограниченные возможности в быстром наращивании продукции сельского хозяйства, Япония начала возрождать вначале морское рыболовство вблизи своего побережья, затем прилегающих морей северо-западной и северо-восточной частей Тихого океана — Японского, Охотского, Берингова морей, а далее вышла в Мировой океан вплоть до Антарктики, южной, центральной и северной Атлантики и Индийского океана.

Такое широкое освоение районов и разных объектов морских живых ресурсов позволило Японии уже в 1953 году превысить довоенный уровень вылова, доводя его до 4,4 млн т, а в 1972 году выйти на первое место в мире с уловом в 10,2 млн т. В последующем Япония вплоть до 1990 года, т. е. почти 20 лет, удерживала мировое лидерство по этому показателю. Лишь в 1975 году Япония уступила Перу, которое, используя благоприятный рост запасов анчоуса, опередило Японию, достигнув вылова в 12,6 млн т, а в 1989 году Япония на год пропустила вперед Советский Союз. В последующем Япония — вновь лидер.

Такое двадцатилетнее мировое лидерство Японии было обусловлено не только трудолюбием рыбаков, активностью экспедиционного японского морского рыболовства, но и вовлечением в эту деятельность дипломатической службы, своего научного, интеллектуального потенциала, а также существенной государственной поддержкой в развитии всего рыбного хозяйства.

Казалось, что такие темпы развития японской рыбной отрасли и своё мировое лидерство по этому направлению эта страна способна сохранить на длительную перспективу.

Вместе с тем в последнем десятилетии ХХ века Япония, став одной из ведущих развитых капиталистических стран, неожиданно уступает мировое лидерство в развитии рыбного хозяйства Китайской Народной Республике (КНР) — стране, провозгласившей «социализм с китайской спецификой». Один из основных показателей японского рыбного хозяйства — вылов — в то время снижается почти вдвое: с 12,2 млн т в 1985 году до 6,3 млн т в 2000 году. Компенсировать это падение вылова насыщением рыбными продуктами внутреннего рынка за счет импорта, даже при его увеличении в то время с 2,0 млн т до 3,5 млн т, не удалось. Так же как и за счет наращивания объемов аквакультуры, включая и марикультуру. И как следствие снизилось потребление рыбной продукции возросшим населением страны — 128 млн человек — почти на 40%. С 80 до 45 кг/чел/год при росте её розничной стоимости. Хотя, как отмечают ряд исследователей, молодое поколение стало переходить на мясную пищу, но всё же морепродукты, как и прежде, остаются главенствующими, вторым хлебом для японца после риса, а вернее, вместе с рисом являются основной пищей.

При этом сложившийся внутренний рынок отдает предпочтение свежей, охлажденной рыбе и морепродуктам — 40%; вяленой, соленой и копченой — 55%; в консервированном виде — 5%. Наблюдается, как и ранее, предпочтение японцев в спросе на свежею рыбу.

Выявление властными структурами причин, которые вызвали кризисное состояние рыбной отрасли Японии в условия рыночной экономики и выхода из него, приняло затяжной характер. Продолжается оно и в первой четверти ХХI века. Об этом свидетельствую основные показатели, характеризующие рыбную отрасль Японии за период с 2000 по 2019 год. Так, общий вылов упал с 6,4 млн т в 2000 году и до 4,1 млн т в 2019 году. Особенно значительное падение вылова произошло как в территориальных водах, так и в 200-мильной исключительной экономической зоне Японии, что связано, по мнению японских аналитиков, с падением запасов сардины-иваси (начали восстанавливаться), сайры, скумбрии, тунцов, лососевых и целого ряда других запасов морских живых ресурсов в этих районов промысла. Определённую долю в это внесла и авария на атомной электростанции Фукусима, расположенной на побережье вблизи ряда районов прибрежного японского рыболовства.

На общие результаты морского рыболовства повлияло и то, что рыбаки Японии вынуждены были в силу объективных причин сократить, и значительно, свое океаническое рыболовство в 200-мильных зонах иностранных государств, включая и ИЭЗ России, США, а также и в открытой части Мирового океана. Издержки на такой промысел с каждым годом возрастали при сокращении финансовой поддержки со стороны государства, что вело к его нерентабельности. В результате если в 1985 году в этих районах промысла японские рыбаки вылавливали 2,1 млн т, то 2000 году — 0,8 млн т, а 2019 году всего 0,3 млн т.

Ещё более значительное снижение вылова произошло непосредственно в 200-мильной экономической зоне, включая территориальные воды Японии. Если суммарно по этим двум районам в 1985 году вылавливалось 8,7 млн т, то в 2000 году — 3,6 млн т, а в 2019 году — 2,9 млн т. Причины, как считают японские специалисты — подрыв запасов основных промысловых объектов ввиду нерегулируемого промысла собственными рыбаками и ненадлежащее управление рыболовством со стороны соответствующих государственных органов, а также запоздалых рекомендаций рыбохозяйственной науки по этим вопросам.

Следует отметить, что Япония позже всех стран северной части Тихого океана — Советского Союза/России, США, Канады — перешла на научное регулирование морского рыболовства в собственной ИЭЗ, полагаясь на свой исторический опыт «свободного рыболовства»: вылавливать максимальное количество за минимальное время, пока запас находится на высоком уровне.

Осуществление «свободного рыболовства» японскими рыбаками в своей ИЭЗ без ограничения промысла объемами ОДУ привело к подрыву основных запасов морских живых ресурсов. Как следствие такой стратегии рыболовства было вызвано падение его эффективности вплоть до полного прекращения. Как констатируют сами японцы, конкуренция рыбаков за максимальный вылов в короткий отрезок времени при отсутствии государственного научно обоснованного регулирования и привела к истощению запасов морских живых ресурсов в собственной 200-мильной экономической зоне, включая территориальные воды. Возникла необходимость в наращивании сырьевой базы японского рыболовства, включая и освоение ближайших районов промысла.

В этом отношении определённые надежды часть рыбопромышленных кругов, особенно на Хоккайдо, связывала с доступом к ведению рыболовства в 200-мильной ИЭЗ российских южных Курил. Как известно, японское правительство вопреки международному праву объявило их «своими северными территориями» и настойчиво добивается незаконного приобретения либо ведения здесь «совместной хозяйственной деятельности», включая, прежде всего, рыболовство. В этом случае Япония становилась бы совладелицей, наряду с Россией, рыбных запасов Охотского моря, а японское рыболовство в ИЭЗ южных Курил позволило бы прирастить её улов не менее чем на 700−800 тыс. тонн в год первичной стоимостью до 1,4 — 1,6 млрд долларов США.

В настоящее время Япония предпринимает и ряд мер по регулирования рыболовства в своей ИЭЗ посредством совершенствования законодательства, в основе которого вводится обязательное установление ОДУ по основным объектам промысла и регулирование промысловых усилий. Если ранее ОДУ устанавливалось всего по 7−8 объектам промысла, то в ближайшее время этой мерой будут охвачены до 80% используемых ресурсов в японской ИЭЗ.

В 2018 году японский парламент принял ряд поправок в базовый Закон о рыболовстве. В статье 1 обновленного Закона о рыболовстве провозглашено, что:

«Настоящий Закон ставит целью, определив основы режима в отношении рыболовства, всестороннее использование вод за счёт структуры регулирования рыболовства, основным объектом которой являются рыбаки и предприниматели, занимающиеся рыболовством, чтобы тем самым развивать производственный потенциал рыболовства, а вместе с тем обеспечить демократичный характер рыболовства».В закон внесено и положение, в соответствии с которым органы местного самоуправления несут соответствующую ответственность и контроль за ресурсами и способствуют решению возникающих коллизий между рыбаками. Об этом в статье 6, в частности, сказано:

«Правительство, а также администрации префектур для развития производственного потенциала рыболовства наряду с надлежащим сохранением и контролем водных ресурсов, несут обязанность принимать необходимые меры для поиска решений и предотвращения споров, связанных с использованием участков рыболовства».Вызвано это тем, что по японскому законодательству регулирование рыболовства в трёхмильных территориальных водах относится к компетенции префектур.

Принимаются и ряд других мер по восстановлению запасов морских живых ресурсов в ИЭЗ Японии. Безусловно, процесс этот носит длительный характер, и вряд ли в ближайшее десятилетие японское морское рыболовство в этих районах сможет выйти на прежний высокий уровень. Увеличение производства марикультуры также требует времени и немалых средств, хотя это направление считается японскими специалистами одним из перспективных.

В этих условиях и в целях насыщения рыбой внутреннего рынка японские рыбопромышленники начали осуществлять инвестирование в рыбопереработку в других странах. Так, группа Marubeni Corp. купила рыбоперерабатывающий завод на Аляске за 47 млн долларов США, который занимается заготовкой и переработкой дикого лосося и другой рыбы. Эту продукцию объемом около 57 тыс. тонн в год Marubeni может поставлять в Японию, Европу и другие части мира. Эта же группа приобрела также чилийскую компанию по выращиванию лосося, которая способна давать продукции около 20 тыс. тонн в год лосося, на общую сумму около 125 миллионов долларов. Обе компании имеют неплохие результаты бизнеса и смогут поставлять большое количество рыбы в Японию.

И всё же все эти меры вряд ли смогут в ближайшие годы удовлетворить спрос японского населения на рыбу и морепродукты собственного производства. Импорт рыбы и морепродуктов Японией достиг отметки в 15 млрд долларов США в год (второе место в мире после США), и тем не менее неудовлетворенный спрос в рыбной продукции оценивается не менее чем в 5,0 млрд долларов США. Можно предположить, что Япония и далее останется одним из основных мировых импортеров рыбы и морепродуктов, а ее морское рыболовство и производство аквакультуры вряд ли будет способно полностью удовлетворить внутренний спрос на рыбопродукцию в ближайшую перспективу.

Китай, став мировым рыболовным лидером в 1988 — 1990 годах, оттеснив в то время с первых мест Японию и СССР, вот уже более 30 лет прочно утвердился в этом качестве с впечатляющими результатами как в морском рыболовстве: 12−14 млн тонн в год, так и в производстве аквакультуры: 35−47 млн тонн в год. Это позволило довести внутреннее потребление водных биоресурсов до 30−35 кг/чел в год.

Одновременно осуществлялось и осуществляется и в настоящее время эффективное использование китайским морским рыболовством районов и объектов промысла в Мировом океане, в которых ранее промысел вели рыбопромысловые суда СССР и Японии, который в силу ряда причин были ими прекращен.

В перспективе Китай способен сохранить мировое рыболовное лидерство, основываясь на достижениях аквакультуры и сохраняя результаты в морском рыболовстве, на всю первую половину двадцать первого века.

Свежие комментарии